| 6-2-1 �|�̓����@1 |

�H����

�|�̔M�����i�Γ���j�ɂ��āA�ފƂɊւ��鏑�ЁE�����EWeb

Site�ׂĂ���ʓI�ȃf�[�^��

�قƂ�ǂ���܂���B

�����ŁA�ފƂƂ͒��ڊW�Ȃ����ЁE�����𒆐S�ɒ|�̐����E���M�������ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B

���|�̔M�����ɂ���

�P�D�������@�Ƃ�

(1)�������₷������B

(2)

�\�ʂ��Y��ɂ��A���܂ł��ۑ��ɂ����čH��ɂ��x�Ⴊ�Ȃ��l����B�@

(3) �Q����J�r��h���B

�@�@

�@�@���߂ɍs�����̂ł���B

�Q�D���߁@(�Ȃ��蒼��)�@�Ƃ�

�@�@�|�̓���x�i70�`90���A�ے|�̏ꍇ�� 90�`125���j�ȏ�ɉ��M���āA�_�炩���Ȃ����Ƃ���ŕȂ��Ƃ邱�ƁB

�@�@���邢�́A�@�ۂ̕��т�^�����ɐL�����Ƃł���B

�@�@�܂��A�Ȃ��蒼���œ����ꏊ�����x�����M����ƏC���ł��Ȃ��Ȃ�̂́A�E�����i��ōd���Ȃ邽�߂ƁA

�@�@�|�����̃w�~�Z�����[�X�E���O�j���̃K���X�]�ړ_*1���㏸�i200���ʁj���A�_�炩���Ȃ��Ȃ�i���邢�́A

�@�@�_�炩���Ȃ�Ȃ��j�ׂƎv����B

�@�@���̗l�ȏ�Ԃŋ����ɋȂ��蒼�����s���ƁA�Y�����n�܂�|���Ƃ��Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��B

�@�@���������āA�Ȃ��蒼���͒Z���Ԃōs���i���邢�́A���܂艷�x���グ�Ȃ��ōs���j�����K�v�ł��B

�R�D�Γ���@�Ƃ�

�@�@�|�ɂ͎��R���ƌ�����*2�ƌĂ��2��ނ̐������݂��Ă��܂��B

�@�@���R���͊ܐ������@�ۖO�a�_*3(��Q�O��)�ȏ�̍ނ̍זE���o��זE�ǒ��̋ɂ��鐅�ł��B

�@�@�|���������Ă����R���������������ɂ����Ă͎��k���Ȃ����A���x�I�������ω����܂���B

�@�@�Ƃ��낪�A�@�ۖO�a�_�ȉ��Ɋܐ������Ⴍ�Ȃ�ƁA���������������܂��B

�@�@�������͍זE�Ǔ��ɂ����čނ��\�����镪�q�ƓI�Ɍ������Ă��鐅�Ȃ̂ŁA�����������������

�@�@���k����Ɠ����ɋ��x�I�����͑��債�܂��B

�@�@�|���A���鉷�x�Ǝ��x�̊��ɒu�����ƁA�����ꂻ�̊��ƃo�����X���Ƃꂽ�ܐ����ɂȂ�܂��B

�@�@�G�߂�n��ɂ���ĈႢ������܂����A

�@�@���{�̉��O�̕��ϓI�ȕ��t�ܐ���*4�́A���悻�P�T���ƌ����Ă��܂��B

�@�@�܂�A�Γ���Ƃ͉��M���邱�Ƃɂ��A�Z���ԂŃZ�����[�X�̌������������i�E���k��*5�j���邱�Ƃ�

�@�@���x�����߂�Ƌ��ɁA�e��������a�����ɕώ������A�ċz����j�~�����x�i������ԁj���ێ����鎖�ł���B

�@�@�X�ɁA���O�j���i�M�d�����̐ڒ��܂̗l�Ȑ���������j���M�_���d��*6�ŋ��x���X�Ɍ��コ���鎖�B�炵��

�@�@�A���A���M���x�͒�����180���ȏ�ɂ��Ȃ������ǂ������ł���B�i�|�����̃w�~�Z�����[�X����������j

�@�@�܂��A�Ꮌ�x�̊��ɒ����ԕۊǂ���A�Γ���͕K�v�Ȃ������m��܂���B

�@�@�i�����x�̊��ł́A5�N�E�P�O�N�ۊǂ��Ă����x�͏オ��Ȃ��B�E�E�E���E�J�r����Ԃ����j

�@�@��̓I�ȉΓ��ꉷ�x�E���Ԃɂ��ẮA���m�ł͂���܂��A

�@�@���L�̕�������@140���`180���ʁ@�Ł@1���Ԉʁ@���ǂ��炵���B

�ȉ��́A�_���E���Г�����̈��p�f�[�^�ł��i�ꕔ���M�j

���|�̓���

�P�D�|�̐���

|

���� |

wt�� | �@ |

| �Z�����[�X | ��50 | �O���R�[�X�i�u�h�E���j�̒������̂悤�ȕ��q�������W�܂��đ��̂悤�ɂȂ��Ă��� |

| �w�~�Z�����[�X | ��20 | �������ɂ��������̂���Z�����[�X�ƃ��O�j�������т������������ |

| ���O�j�� | ��20 | �זE�ƍזE�̊Ԃɑ����܂܂�A�זE���m���Ȃ�����A�Z�����[�X��⋭���ċ�����_����������� |

| ���̑� | ��10 | ���ށi�f���v���A�V�����Ȃǁj�A�A�~�m�_�ށi�`���V���A�A���j���Ȃǁj�A�N�����t�B���ȂǂŁA�����̏_�זE�ɒ~�ς���� |

| ���ʐ��� | - | �j�A�r���A�m���A�b���A�l���A�e���A�l���@�Ȃ� |

�@���f�̊����@�F�@�Y�f�@��T�O�������A�_�f�@��S�T�������A���f�@��T�������A���f�E�~�l�����ށ@��P������

�Q�D�|�����̔M����

| �@ | �K���X�]�ړ_�i���j | �M�������x�i���j �i�����ɂ��قȂ�j |

||

| ������� | ������� | |||

| �Z�����[�X | �Q�R�P�`�Q�T�R | �Q�R�P�`�Q�T�R | �Q�S�O | 300�`370 |

| �w�~�Z�����[�X | �P�U�V�`�Q�P�V | �T�S�`�P�S�Q | �P�W�O | 190�`480�@�i�L�V�����j |

| ���O�j�� | �P�R�S�`�Q�R�T | �V�V�`�P�Q�W | �S�Q�O | 250�`500 |

�R�D�|�̊ܐ����Ƌ��x

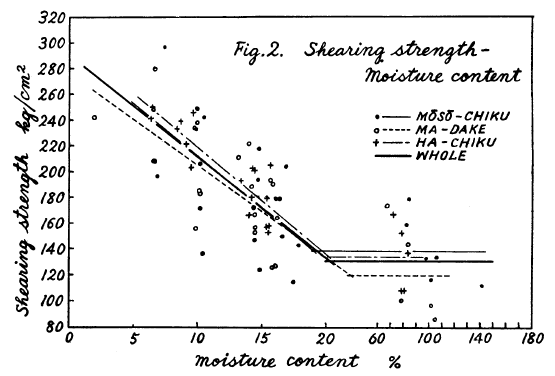

| �@ �}�P�́A�|�̊ܐ����ƙ��f���x�̊W�������Ă��܂��B �@�@�ܐ������@�ۖO�a�_�ȉ��ɂȂ�Ƌ��x�������Ȃ鎖�� �@�@����܂��B �@�@���̐}�́A�Џ@�|�E�^�|�E�W�|�̃f�[�^�ł����A �@�@�g���L���ɂ��K�p�ł���Ǝv���܂��B �@�@���R�����ł͂P�O�����x�ȉ��ɂ͂Ȃ�܂��A �@�@�����܂̓����������e��ɕۊǂ���Ίܐ��� �@�@�P�O���ȉ��ɂ��邱�Ƃ��\�Ǝv���܂��B �Q�l�@�@�M�����؍ނ��P�U�O���ߖT�̉��M�Ə������M�ɂ� �@ |

|

|

�}�P�@�|�̊ܐ����Ƌ��x |

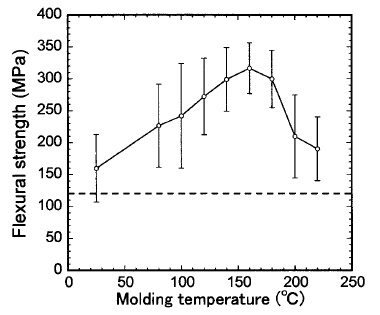

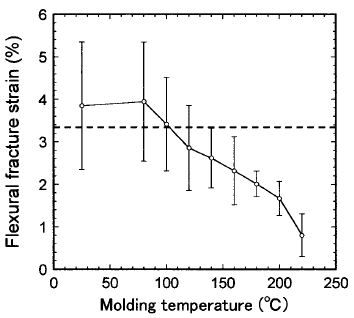

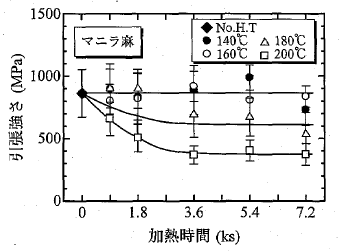

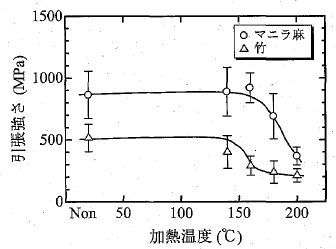

�S�D�|�̔M�������@�Ƌ��x�i�}�_�P�j

| �}�Q�́A�|�̔M�����̕��@�Ƌ��x�̊W�������Ă��܂��B �M�����̈Ⴂ�ɂ�鋭�x�ւ̉e���͂Ȃ���������܂��B �������� �@�@�@4�N����11���ɔ��̂����| �@�@�@�N���F�����������ނ�100�� �@�@�@ (NaOH 0.05�����n�t��20���Ԏϕ�����) �@�@�@�Y���F�����C�����ނ�,�������������{�����|�ނ� �@�@�@ ���͗e�����150���̖O�a�����C �@ �i���́F0.5MPa�j��20���ԔM���� �@ �@ |

|

|

�}�Q�@�|�̔M�����Ƌ��x |

�T�D�|�@�ۂ̑ϔM���i�Џ@�|�j

�i�P�j ���M���x�Əd�ʕێ����̊W �@�@�}�R�́A�@�|�b����������́C�A�|�P�@�ہC�B���o�� ���̔��Ӓ|�̂R�҂̉��M��̏d�ʕێ����������Ă��� ���B�@�ƇB�ł�160������ƌ��ʂ��ڗ��B �@�@����͔M�������x�̒Ⴂ�w�~�Z�����[�X�ɂ����̂� �@�@�l������B �@�@�@ �@�@���������F�P�O�O���`�Q�S�O���܂łQ�O�����������A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�e���x�ɂP���ԕ��u��̏d�ʂ𑪒� �@���|�̉Γ��ꉷ�x�́A160�`200���ȉ��ɂ��ׂ����H �@ |

|

|

�}�R�@�|�@�ۂ̉��M���x�Əd�ʕω� |

|

| �i�Q�j

�V�R�@�ہi�|�A���j�̋��x�ƔM�������x�̊W �@�@�@�}�S�ɂ��A�������܂߂���140���ȉ��̒ቷ�� �@�@�@�ł͐��SMPa�ȏ�̍����x�����邪�A �@�@�@�P�S�O�������ɂ��č����ɂȂ�Ƌ��x���}������B �@�@�@�i�������ԁ�1���ԁj �@�@ ���Γ��ꉷ�x�́A150���ȉ��ɂ��ׂ����H �@ �@ �@ |

|

|

�}�S�@�V�R�@�ۂ̉��M���x�Ƌ��x �@ |

|

|

�@�@�@�R�U�O�O�b�i1���ԁj�ȏ�ł͋��x�ω����Ȃ���������

�@ �@ |

|

|

�}�T�@�V�R�@�ۂ̉��M���ԂƋ��x |

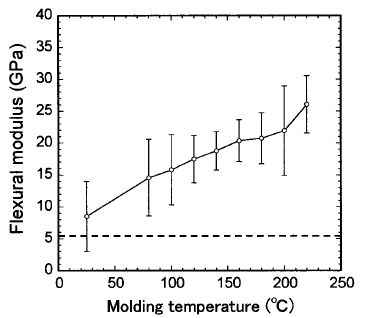

�U�D�@�|�̔M�����Ƌ��x�@�@

|

�i�P�j

�}�_�P�̃z�b�g�v���X���^�|���x�����i���^����10���j |

||

|

|

�@ |

�@ |

| �}�U�|�P�@�Ȃ��e��(MOE)�@ | �}�U�|�Q�@�Ȃ����x(MOR) | �}�U�|�R�@�Ȃ��j�f�Ђ��� |

�i�Q�j�@�}�_�P��p�����o�l�̐��� �@�@�@�}�_�P���|�܂�p�������i�R�C���o�l�j�̐���ɂ����āA�˂̊���莞�Ɩ��Z�̎��� �@�@�@�M�������œK���x�͉�����P�U�O���ł������B�i�����ǂɊ��������^�B���̌�A�����łQ�`�R���j �@�@�@���e������݂�ƂP�U�O�����œK���H |

||

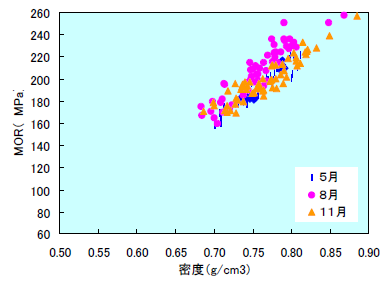

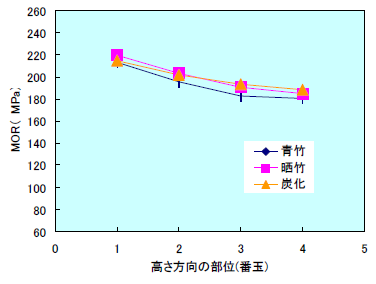

�V�D�|�̔��̎���

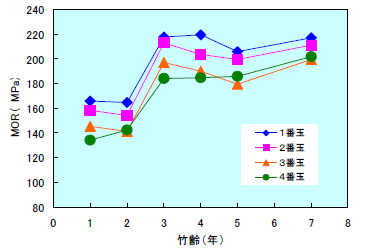

| �i�P�j �Q���Ή� �@�@�@10������11���ɔ��̂���̂��ǂ��B �@�@�@���R �F �Q���̉a�ƂȂ铜���̊ܗL�����Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@ �ܐ������Ⴂ �@�@�@�@�@�@�@�i⡂̎����́A�����������Ȃ�j �i�Q�j �|���x�Ή� �@�@�@�}�V�́A�͔��̎����ƋȂ����x�iMOR�j�̊W�ł��B �@�@�@4�N���|�ނ̔��̎����i�T�C�W�C�P�P���j�̈Ⴂ�ł����A �@�@�@���̎����͋��x�ɉe�����Ȃ���������܂��B �@�@�@���܂�A���x�Ɋւ��ẮA�����̂��Ă��ǂ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A���A�R�N���ȏ�j |

|

|

�}�V�@�|�̔��̎����Ɩ��x |

�W�D�|�̑I��

|

�i�P�j �|��Ƌ��x�i�}�_�P�j �@�@�@�����b�h����ɂ́A�R�N���ȏ�̒|���K���Ă��� |

�@�@ �@�@ |

|

�}�W�|�P�@�|��ƋȂ����x�E���x �@ |

|

|

|

|

| �}�W�|�Q�@�|��ƋȂ��e�� | �}�W�|�R�@�|��ƋȂ����x |

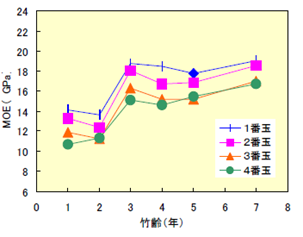

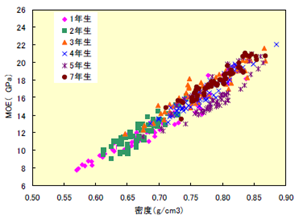

�i�Q�j ���x�Ƌ��x�i�}�_�P�j �@�@�@�}�X�|�P�́A�}�_�P�̋Ȃ����x�iMOE�j�ŁA���x�Ɣ��ɋ������̑��ւɂ���A �@�@�@���x�𑪒肷�邱�Ƃɂ���āA�Ȃ����x�𐄒肷�邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��킩��B �@�@�@�i���̎����ɂ͉e������Ȃ��E�E�E�}�V�Q�Ɓj �@�@�@�}�X�|�Q�́A�Џ@�|�̒f�ʕ����̖��x���z�ł��B�\�ʑ��̖��x���傫���i���x���傫���j��������܂��B |

|

|

|

|

| �}�X�|�P�@���x�ƋȂ��e���@ | �}�X�|�Q�@�Џ@�|�f�ʂ̖��x���z�@ |

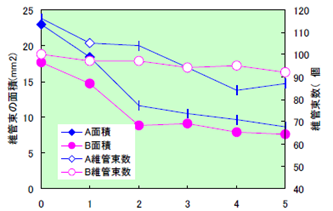

�i�R�j �g�p���ʁi�ԋ�*7�j�Ƌ��x�i�}�_�P�j �@�@�@�}�P�O�ɂ��A���������̕��ʂ̈Ⴂ�ɂ��ۊǑ����y�шۊǑ��ʐς̊W�́A����ɂ����ɏ]�� �@�@�@�ۊǑ����y�шۊǑ��ʐςƂ��������鎖���킩��܂��B �@�@�@�}�P�P�́A�g���L���i3.6m�j�̍��{���Ɛ�[���̒f�ʎʐ^�ł��B�ۊǑ����͔���܂��A��[���̕��� �@�@�@�ۊǑ��������ׂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B �@�@�@�܂�A�|�͍��{������[���̕������x���Ȃ��i�ǂ��Ȃ���j�Ƃ������ł���A�����e�[�p�[�̃��b�h�ł��A �@�@�@���{���������g�p�����ꍇ�Ɛ�[���������g�p�����ꍇ�ł́A��[�������̃��b�h�̕����_�炩�� �@�@�@�i�Ԏ肪�Ⴍ�j�Ȃ��Ă��܂��B�@ |

|

|

|

|

| �}�P�O�@�|�̕��ʁi�ʔԁj�ƈۊǑ� | �}�P�P�@�g���L���̍����Ɛ�[�̒f�� |

�@�@�@�������̍��{�����o�b�g�ɁA�ۊǑ��ׂ̍���[�����e�B�b�v�Ɏg�p���邱�Ƃ͗��ɓK���Ă��� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���p��

*1�@�K���X�]�ړ_�Ƃ�

�@�ő̂̌��������M���Ă䂭�ƗZ�_�ʼnt�̂ɕς��n�߁A�ő̂Ɖt�̂���������Ԃ͉��x���Z�_�Ɉێ�����A

�@�ő̂��S�ĉt�̂ɕς��ƁA�܂����̉��x���㏸���Ă䂭�B

�@�����A���̌ő̂����M�����ꍇ�́A�ቷ�ł͌����Ȃ݂Ɍ���(���������傫��)���������Ȃ�����(�S�x��

�@����s�\�ȂقǑ傫������)

�ő̂����鋷�����x�͈͂ŋ}���ɍ����ƔS�x���ቺ���������������B

�@���̂悤�ȉ��x���K���X�]�ړ_�ł���B

*2 �������Ƃ�

�@�זE�Ǔ��ɂ����Ė؍ށi�|�j���\�����镪�q�ƓI�Ɍ������Ă��鐅�̂��ƁB

*3�@�@�ۖO�a�_�Ƃ�

�@���R���������Ȃ�ܐ����̎��B

*4 ���t�ܐ����Ƃ�

�@���R�����ł̊ܐ����̎��B

*5 �k�������E�E���k���Ƃ�

�@2�̊��\��炻�ꂼ��1�������������A���ꂪ�������ď����ȕ��q���`�����ĒE�����A����Ɠ�����2��

�@���\��̎c�����������m�ł��������������ĐV�������\���������`���̔����ł���B

�@�Ⴆ�J���{�L�V�� −COOH

�ƃq�h���L�V�� −OH �̏k�������ł́A�J���{�L�V���

OH�A�q�h���L�V���

�@��H

���������Č����������q���E������B����Ɠ����Ɏc�����J���{�L�V���

−CO �̕����ƃq�h���L�V���

�@ −O

�̕������������ăG�X�e������ −COO− ����������B

�@�k�������̓��A�����q���E������ꍇ���A�E���k���i�����������キ�����j�ƌĂԁB

*6 �d���E�M�_���d���Ƃ�

�@�d���Ƃ́A�ȒP�ȍ\���������q����������ȏ㌋�����ĕ��q�ʂ̑傫�ȕʂ̉����������錻�ۂ�

�@����A��C�̑��݉��ŔM���������Ƃ��ɋN����d��������M�_���d���Ƃ����B

*7 �ԋʂƂ�

�@1�ԋʁC2�ԋʂƂ��A

�@�n�ʂɋ߂�2�C3�ߊԂ͐ߊԂ��Z�������Ђ��쐻�ł��Ȃ����ߐ�̂��A���̏㕔����3�ߊԂÂ�4�{�ɋʐ�

�@�肵�A��������1�ԋʁA2�ԋʁA3�ԋʁA4�ԋʂƂ����B

*8 MOE�CMOR�Ƃ�

�@MOE�����MOR�́A���ꂼ��Modulus of Elasticity�����Modulus of

Rupture�̗���ŁA�e��������ыȂ��j

�@��W���̂��Ƃł��B

�@�e�����͍ޗ��̕ό`�̂��ɂ�����\���l�ŁA���́|�Ђ��Ȑ��ɂ����āA�Ђ��݂̏������Ƃ���ɂ����钼��

�@�̈�ł̌��z�ɑ������܂��B�e���W���Ƃ������܂��B

�@�Ȃ��j��W���́A�Ȃ����x���邢�͋Ȃ������Ƃ��Ă�A�ޗ��̋��x��\���A�Ȃ��d���Ĕj����

�@�̉��͂ɂ�����܂��B

�@�ό`���ɂ����ޗ��́A�����Ǝv���邩���m��܂��A�Ⴆ�K���X�̂悤��MOE���傫���Ă�MOR�͏���

�@���A���Ȃ킿�Ƃ��ޗ�������܂��B���̓_�Ɋւ��āA�؍ނł͈�ʂɋȂ��e�����A�Ȃ����x�Ƃ��ɔ�d�̑���

�@�ɔ����đ��傷�邽�߁A�Ȃ��e�����ƋȂ����x�̊ԂɗǍD�Ȑ��̑��֊W�����݂��܂��B

�����p�E�Q�l����

�_��

�@�@�@�ے|�ނ̋Ȃ����H�y�ѐڍ��Z�p�Ɋւ��錤���@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʕ{�Y�ƍH�|�������@�@���|

�Ĉ�@,��

�@�@�@�|�ނ̐����Ɋւ��錤��(��13��)�@�|�ނ̙��f���x�Ɗܐ����Ƃ̊W�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��B��w�_�w���@�@���c�@��

�@�@�@�|�@�ۂ̓����Ƃ��̗p�r�J���ɂ��ā@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s���Y�ƋZ�p�����Z���^�[�����C��3

���C2008 �N�@�@�r�c �P���@,��

�@�@�@�@�\���O���[���R���|�W�b�g�̊J���Ƃ��̕]�����@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w��w�@�\�V�I�e�N�m�T�C�G���X�������@����

��

�@�@�@���k���^�ɂ��}�_�P�̋@�B�I�����̌���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w��w�@�\�V�I�e�N�m�T�C�G���X�������@����

��

�@�@�@����|�ѓ��ɂ�����|�ނ̋Ȃ����x�����ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�啪���|�H�|�E�P���x���Z���^�[

�@��� ���i�@,��

�@�@�@�|�܂�p�����˂̐���Ǝ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����w����w���I�v.

���ȋ���@�x�R �N�V

�@�@�@���E�\�E�`�N�̋��x���\�F�b�Ǔ��̃����O�W�����z�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C����{�_�{���@�@��c

�P�i

�����o�莑��

�@�@���������̏������@�y�я����V�X�e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.j-tokkyo.com/2001/B09C/JP2001-079537.shtml

�@�@�@�Z�����[�X�n�ޗ������|���E���^�������g�����̐������@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.patentjp.com/12/L/L101703/DA10001.html

�@�@�@�Z�����[�X�G�X�e��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://patent.astamuse.com/ja/granted/JP/No/3970947/%E8%A9%B3%E7%B4%B0

���Ё@

�@�@�@�n�X��

�u�|�̖��͂Ɗ��p�v�@�|�������p�t�H�[�����@����

�x�O�@��

�@�@�@�u�k�� BULE BACKS

�u���̂Ȃ�ł������T�v�@���̔����ف@��

WEB SITE�@

�@�@�@�]�˘a�Ƃ��ł���܂Ł@http://members2.jcom.home.ne.jp/kuniichi/seisaku.html

�@�@�@�p���j�̔ȂŁ@�@�@�@�@�@�@http://haruworks.exblog.jp/12670940/

�@�@�@���̒��ɂ��鐅�@�@�@�@�@http://www.ohi-s.co.jp/PDF/kanso1.pdf

�@�@

�@�@